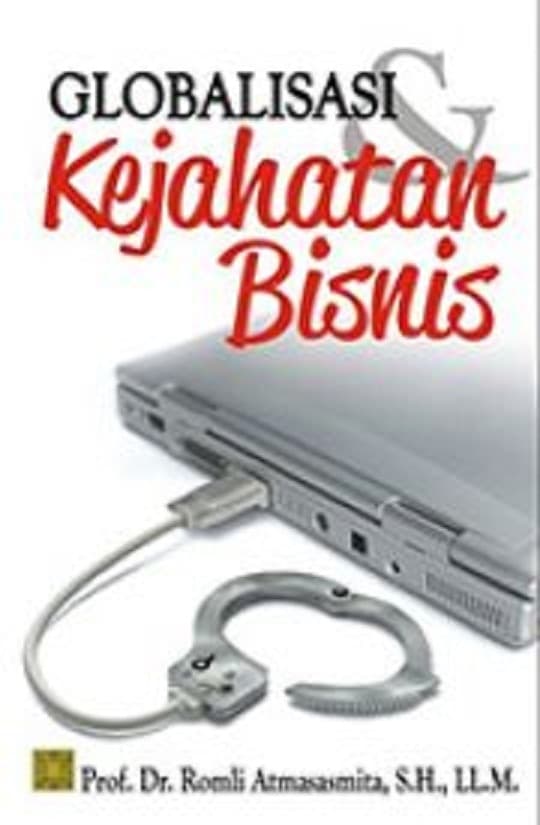

Judul: Globalisasi dan Kejahatan Bisnis

Judul: Globalisasi dan Kejahatan Bisnis

Penulis: Romli Atmasasmita

Penerbit: Kencana

Cetakan: Pertama, 2010

Tebal: 596 hlm; 23 cm

ISBN: 978-602-8730-36-5

Buku yang merupakan kompilasi materi pengajaran Strata 2 (S2) di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini adalah salah satu bahasan lengkap mengenai tindak pidana kejahatan bisnis (business crime/corporate crime). Sebagai materi kompilasi, buku ini sebenarnya lebih tepat disebut sebagai rangkuman modul, dan sekaligus opini hukum (legal opinion). Selain karena terdapat ketidaksambungan pembahasan antar bab, juga secara khusus membahas berbagai kasus hukum dengan daya tutur analitik. Oleh karenanya, buku yang terdiri dari delapan bab ini secara rinci membahas: model pembangunan hukum, globalisasi dan kejahatan bisnis, definistik kejahatan bisnis, perampasan aset pidana, privatisasi hukum dalam konteks UU Tipikor; dan di sisi lain secara analitik mengurai kasus BLBI, analisis atas RUU TPPU, dan paradigma hukum pidana dalam tindak pidana keuangan/perbankan dengan fokus pada kasus Bank Lippo. Serta dalam lampiran buku ini juga mengurai sengkarut bank Century yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6.7 triliun.

Dalam uraian awal buku ini, penulis menjelaskan ketiga model pembangunan hukum, yakni model hukum pembangunan oleh Muchtar Kusumaatmadja, model hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, dan model hukum integratif oleh penulis sendiri, Romli Atmasasmita. Dalam pemetaan ini, penulis menyatakan bahwa model hukum pembangunan yang lebih menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, dalam kenyataan justru dijadikan sebagai alat kekuasaan. Sebaliknya dalam model hukum progresif, manusialah yang menentukan hukum, artinya apabila ada persoalan antara hukum dan manusia, hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki. Berpijak kepada kedua tipologi tersebut, penulis kemudian menyodorkan suatu pendekatan baru, yang pada intinya menyatakan bahwa hukum tidak saja berhenti sebagai sistem norma dan sistem perilaku, melainkan juga sebagai sistem nilai. Model hukum integratif merupakan perpaduan antara hukum pembangunan dan hukum progresif (h.22).

Dalam hal globalisasi kaitannya dengan kejahatan bisnis, penulis berangkat dari gagasan yang disampaikan oleh Jacques Gellinas dan Joseph Stiglitz. Meskipun kedua pakar globalisasi ini menyimpulkan bahwa globalisasi bermasalah, landas pijaknya berbeda. Gellinas memandang globalisasi sebagai sistem, proses, dan ideologi, bahwa globalisasi hanyalah bentuk ekspansi dari filsafat neoliberalisme yang menguntungkan negara kaya. Sebaliknya Stiglitz memandang globalisasi pada prinsipnya suatu bentuk deliberasi perdagangan, namun bermasalah pada aras kebijakan sistem ekonomi (h.32). Integrasi global sebagai wujud langsung globalisasi juga berimplikasi pada terjadinya kejahatan lintasnegara, yakni terjadinya tindak pidana suap pejabat nasional dan publik asing atau organisasi internasional dan tindak pidana pencucian uang (h.41).

Dalam hukum positif di Indonesia, prinsip-prinsip sebagaimana yang dimuat dalam konvensi PBB 2003 tersebut telah diadopsi, terutama tertuang dalam UU Tipikor (UU 31/1999 jo UU 20/2001) dan UU KPK (UU 30/2002). Meskipun kemudian peristilahan dalam konvensi tersebut adalah “perbuatan koruptif,” bukan “korupsi,” adopsi dalam UU sebagaimana dimaksud determinan terhadap adanya aspek kerugian keuangan negara atau perekonomian nasional. Ini menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional. Pertanyaan terbesar dari strategi pemberantasan korupsi kita adalah mana yang perlu difokuskan, apakah pidana badan (penjara/kurungan) atau pidana benda (pemulihan aset)? Penulis berpandangan bahwa dalam praktik penegakan hukum di berbagai negara, konsep pidana benda telah dikenal. Dengan konsep ini, pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang lebih ditujukan untuk mengembalikan hasil dan instrumentindak pidananya, sehingga dalam konteks hukum, benda adalah sekaligus subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum.

Dalam berbagai kasus yang dipaparkan dalam buku ini, yakni BUMN (h.137-dst), kasus BLBI (h.163-dst), kasus Bank Lippo (h.195-dst), salah satu pendekatan pemecahan masalah (problem solving) yang perlu dilakukan adalah preferensitas pada ketentuan administratif dan keperdataan. Atau setidaknya tunduk pada ketentuan pidana pada UU bersangkutan, bukan pada UU Tipikor. Hal ini penting mengingat tipologi kasus di bidang keuangan dan perbankan memiliki sifat yang berbeda dengan kasus pidana pada umumnya. Oleh karena demikian, penulis kemudian mengusulkan konsep Sistem Piramida Keadilan Terpadu/SPKT (Integrated Justice System Pyramid), yakni suatu konsep solusi hukum untuk menemukan keseimbangan antara keadilan yang bersifat retributif, distributif, dan komutatif, yang mengusulkan perubahan kebijakan hukum dalam penegakan hukum yang melibatkan sektor swasta yang menekankan kepada pendekatan yang moderat terhadap BUMN atau sektor swasta lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana (h.150).

Berkaitan dengan jenis keadilan mana yang perlu dikedepankan, mestinya kembali mengacu pada asas concursus realis dan lex specialis derogat lege generali. Asas concursus realis dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Sementara asas lex specialis derogat lege generali dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebut bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan (h.151).

Apabila kemudian dihubungkan dengan maksud asli (original indent) UU Tipikor sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 UU 31/1999, terhadap pertanyaaanmengapa pembentuk undang-undang memuat ketentuan “lex specialis systemic,” membuktikan bahwa pembentuk undang-undang tidak menghendaki UU 31/1999 diperlakukan sebagai “pukat harimau” semata-mata karena dipenuhinya unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi dan adanya unsur merugikan perekonomian dan keuangan negara (Pasal 2 dan 3 UU 31/1999). Ketentuan Pasal 14 dapat mencegah kekhawatiran adanya penegakan hukum pidana yang mengutamakan sebagai “primum remedium,” dan bukan sebagai “ultimum remedium,” sehingga prinsip proporsionalitas dan prinsip subsidiaritas dalam doktrin hukum pidana tetap dapat dipelihara dan dipertahankan oleh penegak hukum (h.152).

Bahwa meskipun UU 31/1999 menitikberatkan kepada pendekatan yang bersifat represif, dan UU 30/2002 menggunakan pendekatan represif, dan juga preventif, menunjukkan bahwa keberlakuan ketentuan pidana dalam berbagai UU yang tersebar. Memang berbedanya dengan Konvensi PBB 2003, kedua UU ini (UU Tipikor dan UU KPK) tidak menggunakan pendekatan rehabilitatif atau restoratif, sementara konvensi tersebut menggunakan pendekatan preventif, represif, dan restoratif (h.194). Apalagi dengan fakta nilai nominal aset yang dikembalikan masih jauh dari yang diharapkan, adanya pendekatan alternatif terhadap sistem yang dijalankan selama ini sangat perlu. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah mengenai kejelasan preferensi ketentuan dalam UU di bidang keuangan dan perbankan, apakah cenderung pada sanksi administratif, keperdataan, atau pidana. Padahal sebenarnya status tersebut penting, baik bagi aparatur penegak hukum berkepentingan, maupun bagi stakeholderbersangkutan (h.202).

Dari uraian yang disampaikan tersebut, penulis memang banyak melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi yang ada di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Selain itu yang menarik, penulis tidak saja melakukan review kritis, melainkan juga menyodorkan alternatif solusi yang mestinya diadopsi secara formal dalam sistem hukum Indonesia.Memang salah satu wacana penyelip dalam buku ini adalah mengenai konsep hukum integratif yang disampaikan penulis. Dalam bahasan terkait hal tersebut, penulis tampak kurang mengelaborasi lebih lanjut konsep “integratif” yang dimaksudkannya. Kalaupun bentuk pemaduan, apakah kecenderungan untuk laku restoratif dan rehabilitatif untuk kasus pidana di bidang korporasi adalah sama dan sebangun dengan maksud Satjipto Rahardjo mengenai determinasi hukum pada (kepentingan) manusia? Dan bagaimana merumuskan keterhubungan di antaranya, mengingat kedua konsep tersebut berada pada lokus dan logika hukum yang berbeda.

Berangkat dari berbagai hal yang disampaikan, peresensi pada akhirnya sampai pada suatu simpulan:buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca dan didiskusikan lebih lanjut, baik oleh pegiat antikorupsi, maupun masyarakat luas pada umumnya.

Arifuddin Hamid

Alumnus Fakultas Hukum UI

Jakarta, 3 Februari 2014